Barrierefreie Kontraste ermitteln Der Brillux Kontrastrechner

Die nunmehr gültige Fassung der ÖNORM B1600 "Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlage" vom 15.02.2023 legt Planungsgrundlagen für die barrierefreie Gestaltung und Nutzung der gebauten Umgebung fest und enthält technische Anforderungen für die Umsetzung. Die Norm befasst sich ausführlich mit der Lichtreflexionsberechnung (LRV-Wert) nach Michelson sowie der Ausführung mit unterschiedlichen Kontrastwerten.

Gemäß dieser Norm müssen kontrastierende visuelle Informationen zur Sicherheit, Warnung, Führung, Orientierung und Beschriftung für Menschen mit Sehbehinderungen vorgesehen werden. Dies betrifft u.a. die Erkennbarkeit der Türen für die Türen bzw. Türumfassung, die Markierung eines Hindernisses, sowie Bodenmarkierungen und die Erkennbarkeit der Raumgrenzen durch einen visuellen Kontrast zwischen Wand und Boden.

Als Anwendungsgebiet gelten insbesondere folgende spezielle Baulichkeiten (Neu-, Zu- oder Umbauten) für Menschen mit Behinderung oder alte Menschen:

- wie z. B. Wohngemeinschaften, Wohnheime, betreubares Wohnen u. ä.

- spezielle Wohnstätten, wie z. B. Tagesheimstätten, Seniorenwohnhäuser, Alten- und Pflegeheime u. ä.

- sowie Gesundheitseinrichtungen wie Spitäler, Rehabilitationseinrichtungen, Arztpraxen, Therapieeinrichtungen, Arbeitsstätten, Bildungsstätten, wie integrative Betriebe, geschützte Werkstätten, Behindertenarbeitsplätze, Sonderpädagogische Einrichtungen u. ä.

Kontrast und Einflussfaktoren

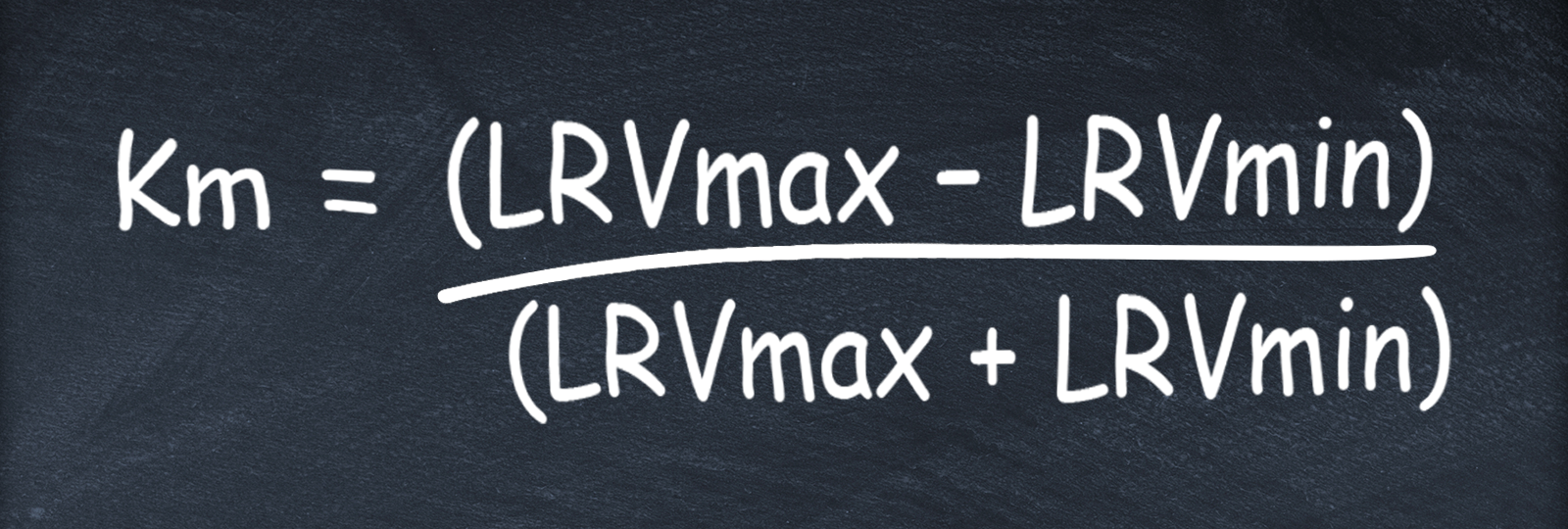

Als Kontrast Km (Kontrast nach Michelson) wird der relative Leuchtdichteunterschied zwischen benachbarten Feldern bezeichnet. Für visuelle Informationen ist der wahrgenommene Helligkeitseindruck (die Leuchtdichte bzw. Lichtreflexionsgrad (Light Reflectance Value – LRV)) entscheidend.

Der LRV (Lichtreflexionsgrad) ist die Gesamtmenge des sichtbaren und nutzbaren Lichtes, das von einer Oberfläche in alle Richtungen und bei allen Wellenlängen reflektiert wird, wenn sie von einer Lichtquelle beleuchtet wird. Der LRV kann theoretisch einen Wert zwischen "0" und " 100" annehmen.

Bei einer perfekt absorbierenden Oberfläche, die man als vollkommen schwarz betrachten könnte, beträgt der Wert "0". Ein LRV-Wert von "100" kommt einer perfekt reflektierenden Oberfläche gleich, die man als vollkommen weiß ansehen könnte. In der Praxis sind jedoch Lichtreflexionsgrade (Hellbezugswerte) von 0 und 100 technisch nicht erreichbar. Bei Anstrichstoffen variieren sie zwischen 5 und ca. 89.

Mit dem LRV kann in weiterer Folge der visuelle Kontrast zwischen zwei Bauteilen bestimmt werden. Je größer die Differenz, umso stärker ist der Kontrast. In der Praxis können Kontraste von maximal 0,89 erzielt werden.

Die hier angebotene Form der Kontrastermittlung auf Basis der Hellbezugswerte ist nur für eine diffus reflektierende (matte) Oberfläche möglich, da sich deren Lichtreflexionsgrade proportional zum Reflexionsgrad verhält.

Um Kontraste gut wahrnehmen zu können, ist u. a. eine angemessene Beleuchtung erforderlich. Ebenso wie zu geringe Beleuchtung kann eine zu intensive Beleuchtung (Blendung oder spiegelnde Reflexion) dazu führen, dass physikalische Kontraste vom Betrachter nicht entsprechend aufgenommen werden können. Glänzende Oberflächen erzeugen u. a. durch eine auf sie gerichtete Beleuchtung erhebliche Kontrastminderungen oder Blendungswirkungen.

Kontrastformel und Kontrastberechnung

Errechnen lässt sich der visuelle Kontrast mit der sogenannten Michelson-Formel.

Die Kontrastberechnung kann näherungsweise auch mit Hellbezugswerten (HBW) erfolgen. Jedoch empfiehlt es sich, bei diesem Vorgehen grundsätzlich einen Kontrast-Korrekturwert von 0,1 einzurechnen, um eventuelle Wertrundungen und sehr leichte Strukturen auszugleichen.